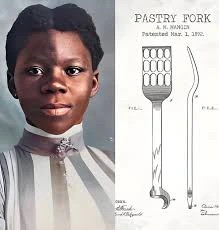

Era nera. Era donna. E osò inventare qualcosa che avrebbe reso la vita più facile a milioni di persone.

In un'America ancora avvelenata dalla schiavitù, dove la pelle scura era un bersaglio e l'essere donna significava spesso essere proprietà, Anna M. Mangin rifiutò due volte l'invisibilità: quella imposta dal razzismo e quella prescritta dal sessismo.

Non solo insegnò. Non solo organizzò. Non solo resistette. Pensò, progettò, creò. E in quel gesto – un'idea diventata oggetto – mise tutta la sua visione: un futuro dove il lavoro quotidiano non dovesse essere umiliazione, ma potesse diventare un atto di libertà e ingegno.

Nel 1891 Anna brevettò un utensile che oggi ci sembra quasi ovvio: un forchettone da pasticceria, detto anche pastry cutter o pastry blender. Uno strumento semplice: una serie di lame curve in metallo fissate a un'impugnatura, pensato per tagliare il burro nella farina e creare un composto omogeneo, base perfetta per torte, biscotti, pani.

Un oggetto da cucina. Un gesto da donna. Per molti, una banalità. Ma il contesto cambia tutto.

Nel 1891, brevettare un'invenzione era roba da uomini bianchi. Nelle cucine lavoravano le donne, spesso nere, ma a registrare i brevetti – e a goderne il prestigio e i profitti – erano quasi sempre altri.

Il forchettone di Anna non era solo comodo. Era una dichiarazione: la fatica quotidiana merita rispetto. E chi la sopporta ha diritto a essere visto, a essere ascoltato, a firmare con il proprio nome il cambiamento.

Chi era Anna M. Mangin?

Di lei si sa poco, ed è già un'ingiustizia. Sappiamo che nacque nel 1844 in Louisiana, probabilmente da genitori schiavi, e che ricevette un'educazione – un evento raro per le donne nere in quell'epoca. Studiò, insegnò, si trasferì a New York. Sposò Andrew Mangin, con cui condivise l'impegno sociale: insieme parteciparono a progetti di alfabetizzazione e sviluppo per le comunità nere emancipate dopo la guerra civile. Il suo lavoro era tutt'altro che neutro. Insegnare a leggere e scrivere ai neri nel Sud post-schiavitù non era solo un gesto educativo: era un atto politico. Era dare strumenti per rivendicare diritti, per votare, per firmare petizioni, per capire i contratti agricoli che spesso truffavano gli ex schiavi. E mentre lottava per i diritti civili, mentre organizzava scuole, mentre cercava di difendere un futuro fragile e sempre a rischio, Anna pensava anche a un altro tipo di emancipazione: quella domestica.

Il XIX secolo fu un'epoca di invenzioni. Ma le inventrici venivano sistematicamente oscurate. Negli Stati Uniti, nel 1893, meno dell'1% dei brevetti era intestato a donne. Tra queste, pochissime erano nere. Il sistema brevettuale non era formalmente razzista, ma di fatto lo era: per registrare un brevetto serviva denaro, accesso agli uffici legali, conoscenze, e soprattutto riconoscimento sociale. Tutte cose di cui una donna nera disponeva raramente.

E poi c'era il disprezzo per il lavoro domestico. Gli oggetti legati alla cucina, alla pulizia, alla cura erano visti come "non inventivi", non degni di attenzione. Solo un motore, una locomotiva o una macchina agricola meritavano la gloria.

Ma in verità, quante rivoluzioni iniziano dalla cucina? Quanti gesti quotidiani possono diventare più leggeri, più sicuri, più umani grazie all'intelligenza di chi li vive ogni giorno?

Il forchettone di Anna Mangin era la risposta a una domanda implicita: e se anche il lavoro domestico meritasse rispetto?

Dopo aver brevettato il suo strumento, Anna sparì dai libri di storia. Il suo nome non è sui manuali di tecnologia, né nei musei della scienza. Nessuna targa, nessuna statua, nessuna voce narrante.

Per decenni, la sua invenzione è stata usata, copiata, modificata… senza mai essere attribuita. Una sorte comune a molte donne, ancor di più se nere.

Il razzismo strutturale non si limita a opprimere: cancella. Il sessismo storico non si limita a zittire: riscrive. E la storia ufficiale diventa così una lunga, parziale cronaca degli uomini bianchi che si citano a vicenda.

Oggi, il nome di Anna M. Mangin inizia timidamente a ricomparire. Piccoli articoli, blog, qualche video su TikTok o YouTube. Alcune pubblicazioni accademiche l'hanno riscoperta, ma il lavoro è appena iniziato.

Ricordarla non è solo un atto di giustizia storica. È un gesto politico. Perché ogni volta che una storia cancellata riemerge, qualcuno si sente meno solo. Ogni volta che un nome sepolto riaffiora, una ragazza vede la possibilità di firmare qualcosa con il proprio.

Parlare di Anna oggi significa anche interrogarsi su quante Anna ci siano ancora là fuori, a cui non è concesso il tempo, lo spazio, la voce, il riconoscimento.

Significa anche capire che il progresso non è mai neutro: porta le impronte di chi ha il potere di nominarlo. C'è una lezione urgente che la storia di Anna M. Mangin ci sbatte in faccia con disarmante chiarezza: essere donna non basta. Non basta per stare automaticamente "dalla parte giusta", non basta per parlare di giustizia, non basta per rappresentare chi è stata invisibile.

Oggi si tende a usare la presenza femminile al potere come prova di progresso. Una donna a capo di un governo? Evviva. Una manager donna? Modello da seguire. Una premier che guida con piglio autoritario? Finalmente qualcuno che "rimette in riga".

Ma attenzione. Molte di queste donne – e il discorso vale per l'Italia quanto per gli USA o il resto del mondo – non mettono in discussione il sistema: lo incarnano alla perfezione. Prendono il maschilismo strutturale, lo interiorizzano e lo rilanciano in versione lucidata: più efficiente, più aggressivo, più feroce.

Non si fanno spazio per cambiare le regole, le usano per salire di grado. E nel frattempo, i corpi invisibili restano invisibili. Le mani nere che ancora oggi cucinano nei ristoranti degli altri, che puliscono gli hotel degli altri, che badano ai figli degli altri, non trovano alleate nei palazzi del potere.

Chiamarle "donne al comando" è corretto solo a metà. Sì, sono donne. Ma non sono la differenza. E se la loro ascesa serve solo a perpetuare lo stesso ordine di sempre, allora non ci interessa. Anna M. Mangin non aveva bisogno di salire sul podio per essere rivoluzionaria. Le bastò inventare qualcosa che migliorasse la vita degli altri. E firmarlo col suo nome.

Chi oggi siede nei ministeri, nei board, nelle redazioni, dovrebbe chiedersi: sto costruendo qualcosa per gli altri, o sto solo consolidando il mio potere? Se la risposta è la seconda, il genere non la assolve. E il femminismo – quello vero – non le deve nulla.

Anna M. Mangin non ha avuto gloria. Non ha avuto titoli. Non ha avuto fortune. Ma ha lasciato un oggetto. E quell'oggetto è rimasto.

Ogni volta che lo usiamo, che premiamo con forza l'impasto freddo e vediamo le briciole trasformarsi in consistenza, possiamo ricordarla.

Possiamo anche fare di più: possiamo nominarla. Restituirle il suo posto, dire il suo nome, raccontarlo.

Perché la storia cambia anche così: con un gesto in cucina, con una memoria che resiste, con una voce che rifiuta l'oblio.

Anna M. Mangin. Educatrice. Attivista. Inventrice. Una pioniera. Che non volle essere invisibile. E che oggi torna a esser vista. Non solo per ciò che ha fatto, ma per quello che ci insegna: che ogni gesto, se nasce da libertà, può diventare rivoluzione.